الرد على شبهات المعاصرين في إخراج زكاة الفطر نقدًا

افتح للحصول على روابط تحميل الفيديو

|

روابط تحميل الكتاب |

||

|

الموقع |

رابط عام |

رابط خاص |

|

موقع Archive |

[الرابط1] |

[الرابط2] |

|

موقع Google Drive |

[الرابط1] |

[الرابط2] |

|

موقع Dropbox |

[الرابط1] |

[الرابط2] |

|

برنامج Telegram |

[الرابط1] |

[الرابط2] |

|

برنامج Google Play |

[الرابط1] |

[الرابط2] |

|

رابط القراءة على Google Books |

||

| [الرابط] | ||

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد:

المقدمة الأولى

قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وقال: {وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ}

وقال: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ …}، وقال: {قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}

وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

فأوجب الله علينا اتّباع الوحي الذي أنزله على محمد ﷺ، وحذّر من الحيدة عنه. ولكننا نرى اليوم الناس تنشر الشبهات للانتصار لقول مخالف للوحي، وهو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا.

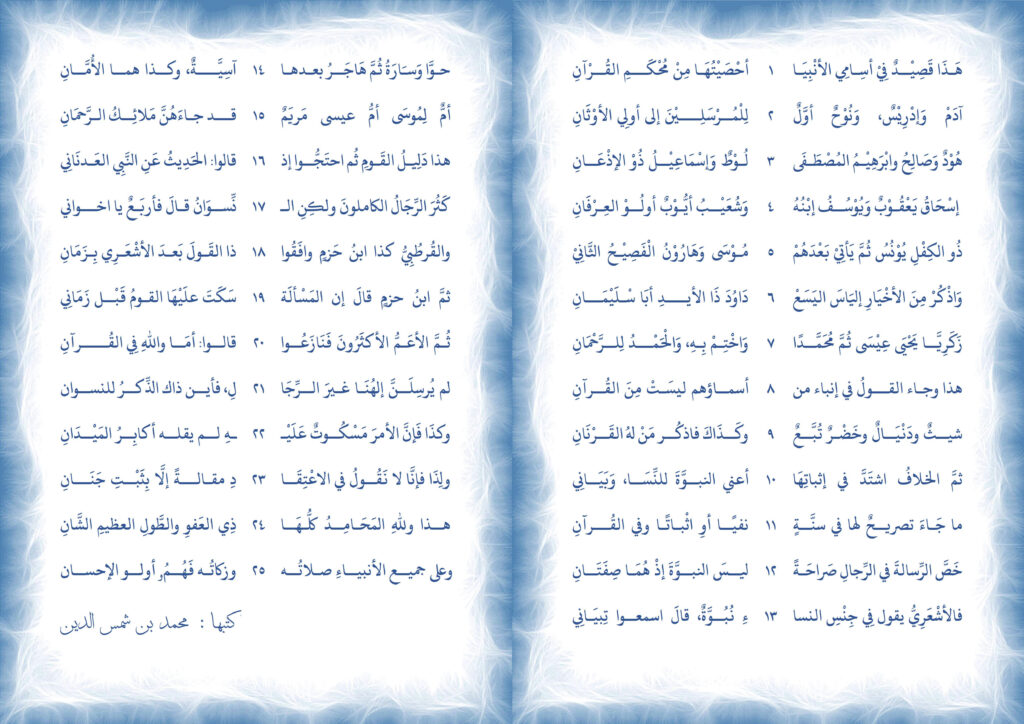

وما سأقوله هو رد على المعاصرين لا على المتقدمين، إذ أن غالب ما سنرد عليه: شبهات ومغالطات جاء بها المعاصرون، والمتقدمون براء منها، وأما عن خطأ العلماء المتقدمين في تقرير المسألة نعتذر لهم بذيع عدالتهم، وحسن الظن بهم، وأن الحجّة في المسألة قد لا تكون بلغتهم [راجع كتاب رفع الملام]. أما المعاصرون فقد توفرت عندهم جميع وسائل العلم والوصول إلى الأحاديث وأقوال أهل العلم، ومع ذلك نراهم ينتصرون لرأي من أخطأ حين وافق هواهم ليعاندوا به شرع الله. وإنما أقول هواهم، لأنه كما سيتبيّن لك أنهم استخدموا التضليل والإيهام مرة، واستخدموا الكذب الصريح مرة، واحتجوا بأخبار لا تثبت مرّة، وهذا إن دلّ فإنما يدلُّ على أن المسألة لم يقولوا بها تحقيقًا، وإنما قالوا بها هوى، فهذه حقيقة الأمر ولا أجد كلمة أخفّ وطئًا تعبر عن حقيقة فعلهم، وهذا يختلف جدا عمّا فعله العلماء السابقون الذين عُرفوا بورعهم وأمانتهم، وكان يكفي في بيان خطأ تقريرهم بيان الدليل، أما أصحاب الهوى فقد أفدوا الأصول والفروع، فأسأل الله لنا ولهم الهداية.

المقدمة الثانية

لو ثبت عندنا أن ما شرعوه هو شرع الله لقلنا به، ولكان أسهل علينا أن نخرج المال من أن نخرج الطعام، لكن حين لم يثبت، فلم يكن لنا إلا أن ننصاع لأمر الله، ونخالف ما سواه، فقد قال ربنا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.

وحيث أنني ذكرت سهولة إخراج المال، لا أنسى أن أذكر بأنّ الدين يُسر، إلا أن اليُسر لا يعني جواز تبديل الشرائع، فالذي يستثقل الصلاة لا نقول له اشرب فنجان قهوة عوضًا عنها، ولكن نقول أن الصلاة في حقيقتها يُسر، وقد خففها الله للمسافر والمريض والمُقاتل، وهكذا هي أحكام الشريعة ليس فيها حرج، لكن فيها تقيّد بماأنزل الله.

المقدمة الثالثة

هل المسألة اجتهاديّة؟

ليس كل مسألة قال فيها الناس أكثر من قول تكون مسألةً إجتهادية، بل المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيها نص صريح أو صحيح.

قال الشافعي: “أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد من الناس” [الرسالة ص 425]

قال ابن القيم: “في تحريم الإفتاء والحكم في دين اللَّه بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك.” [إعلام الموقعين ج4 ص36] ثم نقل الأدلية من الكتاب والسنّة والإجماع وأقوال السلف على ذلك.

وفي موسوعة القواعد الفقهيّة ج4 ص385: “الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه“

وفي الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ج1 ص33: “قولهم: (لا اجتهاد مع النص) فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته.”

وعليه، فالمسألة التي فيها نص يحددها لا يقال أنها مسألة اجتهاديّة، ولا يُعتبر بقول المخالف فيها، وذلك بالإجماع. وهذا حال مسألتنا، فهي ليست مسألة إجتهادية.

الموضوع

فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طعامًا، فعن ابن عباسٍ قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (1609)، والحاكم (1488) وصححه الذهبي.

فكيف تكون طُعمة للمسكين إذا كانت مالًا قد يشتري به الفقيرُ قميصًا أو سروالًا! حينها لا تكون طُعمةً للمسكين إلا إذا أكل المسكين القميص!

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) رواه النسائي (2502)، ومالك (316)

هل يُفهم من هذا الحديث أن الأوراق النقدية هي صاع من تمر أو صاع من شعير؟

ووضّح أبو سعيدٍ الخدري جواز إخراج الطّعام عمومًا مما يُكال فقال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) رواه البخاري (1506) ومسلم (9805) وكما هو معروف في أصول الفقه أنّ عمل الصّحابة في زمن رسول الله ﷺ إذا لم يُنكره الرسول ﷺ فهو سُنّة مرفوعة.

فهل النقود طعام؟

هذه الأدلّة واضحة وبيّنة كالشَّمس في انّ زكاة الفطر هي طعامٌ مكيلٌ ليأكله الفقير ويملأ به بطنه

فكيف حوّلوا شرع الله وبدّلوه وقالوا بإخراجِ ذلك مالًا ؟

ليس لهُم حجّة في الحقيقة إلا أنّهم قالوا أن المال أحسن للفقير مما شرعهُ الله له، ولا أعلم لماذا يبخلون فلا يعطون الفقراء من أموالهم، إذا رأوا أن الفقراء بحاجةٍ للمال،فإذا كانوا رُحماء بالفقير فليعطوه شيئًا من المال مع المال زكاة الفطر، وهذا خير، ويرحموا أنفسهم ويؤدوا زكاة الفطر كما شرعها الله.

وإذا سألتهم عن الدّليل فلا تجد إلا أنّهم قدّسوا آراء بعض الفقهاء وقدّموها على قول النّبي، وادّعوا أنها أفضل من قول النّبي، والله تعالى يقول ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فما بالهم لا يتّقون الله!

وقال الله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ فما لهم يختارون ويأخذون بآراء النّاس عوضًا عمّا شرعه الله على لسان الرّسول ﷺ ؟ والله قال تعالى منعم من الاختيار.

فلمّا طالبناهم بالبيّنةِ مِن الكِتابِ والسُنَّةِ على تبديلهم ما شرعه الله على لسان رسوله وعجزوا عن الإتيان به، شنّعوا علينا مخالفة بضعةِ فقهاء، ولم يشنّعوا على أنفسهم مخالفة الرسول ﷺ. كما أنهم بأنفسهم خالفوا أولائك الفقهاء في مسائل عديدة سأذكر بعضها.

واتهمونا بالجمود، مع أن هذا (الجمود) هو ما عليه كلّ السّلف إلا عدد معدود منهم.

ثم استدلوا بما يلي

.

1) نسبوا هذا القول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه.

واستدلوا بما في صحيح البخاري معلَّقا [والمعلقات تختلف عن الاحاديث المسندة التي في صحيح البخاري، فالبخاري صحح الأحاديث المسندة، أما المعلقات فلم يشترط صحّتها] قال فيه: وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ – أَوْ لَبِيسٍ – فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»

قلت: طاووس هو ابن كسان المتوفى عام 106هـ، وهذا الرجل لم يُدرك معاذ بن جبل (المتوفى عام 18هـ)، فالحديث مرسل كما قال الدارقطني في سننه برقم (1930)

أي أن طاووس سمع هذا الكلام مِن شخصٍ مجهول نقل له ذلك عن معاذ رضي الله عنه، وما نقله المجاهيل لا يصلح كحُجّة

فهذا الأثر ضعيف لا يُحتجُّ به. ولهذا قال الْإِسْمَاعِيلِيّ: “حَدِيث طَاوُوس لَو كَانَ صَحِيحا لوَجَبَ ذكره لينتهي إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مُرْسلا فَلَا حجَّة فِيهِ”. وقال القسطلاني: “وهذا التعليق وإن كان صحيحًا إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع” [ارشاد الساري ج3 ص41].

وهُو فوق انقطاعِ سنده، فمتنه مضطربٌ، روي مرّة انها الصّدقة ومرّةً أنها الجزية.

قال البيهقي في الكبرى (7373): قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَنِ مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلًا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عَدَّ لَهُ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ , وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

فمعاذ رضي الله عنه بريئ من نسبة هذا القول إليه.

2) نسبوا هذا القول لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

وهذا كلامٌ عجيب جدًا، فإن سألتهم ماذا قال معاوية، قالوا أن معاوية قال بجواز إخراجِ نصف صاع من قمح الشام عوضًا عن صاعٍ من التمر.

فالعجيبُ مِن كلامِهم، كيف فهموا أن القمح هو النقود ونسبوا للرجل أنه يجيزُ إخراجَ زكاة الفطر نقودًا، وهو بريء مِن هذا القول رضي الله عنه!

وحتّى قوله هذا فقد عارضه غيره من الصّحابة فعَنْ عِيَاضِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: (ذَكَرْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا). وهذا صحيحٌ، رواه الحاكم (1495) والدارقطني (2096)، ابن حزم في المحلى (ج4 ص251)

والواجب عند اختلاف الصحابة ردُّ الأمر إلى الله والرسول. لكن أكرر: هما اختلفا في نصف صاع القمح، لا في النقود فلم يقل بالنقود أحد من الصحابة أساسًا.

ثم لو أنّه أفتى بإخراج حبة قمح أو حقل قمح فهذا طعام وليس بنقود كما يدّعون!

ولا يوجد تبرير لقولهم هذا إلا انهم كذبوا أو هم يطبخون النّقود في بيوتهم ويأكلونها فاختلطَ عليهم الأمر فنعذرهم!

.

3) قالوا أن أحمد بن حنبل له قولان، أحدهما جواز إخراج النقود.

قلنا هذا كذب، إنما كان قوله بإخراج القيمة في زكاة الزّرع، إذا باع صاحِبُ الزّرع زرعه، فهذا ليس في زكاة الفطر. لكنهم زوروا كلامًا لابن تيمية -كما سأبيّن- لينسبوا القول لأحمد.

أما الذي صح عنه في زكاة الفطر انه قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ، قَالَ (يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيَقُولُونَ قَالَ فُلَانٌ). ولا يمكن لمن يقول هذا أن يقول بخلافه.

وقال أيضًا (خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)، وقال عمّن أجاز إخراجها نقودًا (قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ) [نقله عنه ابن قدامة في المغني]

فهل ترى أشنع مِن هذا الكلام فيهِم، فهل من الممكن أن يقول هذا فيهم ثمّ يرُدّ السنن بنفسِه.

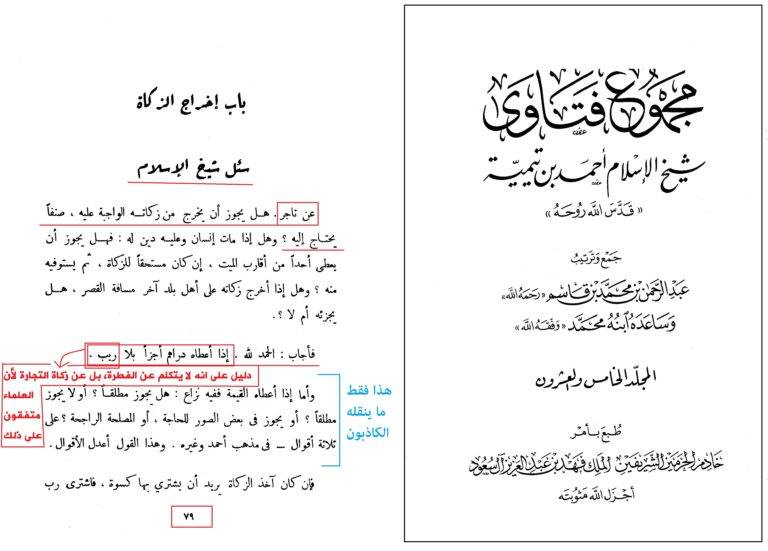

أما عن التزوير الذي به نسبوا القول للإمام أحمد فهو أنهم نقلوا عنه ما في مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 25 ص79) : “وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال“

أقول: وهذا كذبٌ ظاهر، فهو قال هذا الكلام عن زكاة التّجارة، فقد كان السؤال (سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: عَنْ تَاجِرٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ زَكَاتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ صِنْفًا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؟)

فإن وجدتم اسمًا لفعلهم هذا غير الكذب والتزوير فاخبرونا ماذا يمكن أن نسميّه.

وهل هذا الفعل يصدر من شخص يبحث مسألة شرعيّة ليبيّن الحق.

وهل من يفعل ذلك يؤخذ منه الدّين؟

4) قالوا أن ابن تيمية قال هذا

أولًا: زوروا قوله في زكاة التجارة الذي بينته في الأسطر السابقة، والذي يرجح فيه جواز إخراج الدراهم في زكاة التجارة، فجعلوها في زكاة الفطر وهُم كاذبون كما وضّحت.

ثانًيًا: لو صحَّ عنه أنّه أجاز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنقول القيمةِ عند أهل العلم يُقصد بها غالبًا: إخراج شيءٍ آخر بقيمة ما يجب عليه إخراجه، وليس إخراجها نقودًا، كما في جوابه السابق عن زكاة التجارة فرّق بين القيمة والدراهم كما قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ أَجْزَأَ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ) فهذا في زكاة التجارة إذا أعطى الفقير دراهم، يعني نقود، فهذا جائز، ثم تكلم عن القيمة، فلو كانت القيمةُ نقودًا لما قال أن فيها نزاع بعد أن قال “أجزأه بلا ريب” ! ، وزكاة التجارة لا نزاع بإخراجها نقودًا.

ولو افترضنا جدلًا أن إخراج زكاة الفطر مالًا ثبتَ عنه فهو غيرُ معصوم، ونقول أنه أخطأ في هذا إذا ثبت عنه.

لكن العجيب أن هؤلاء خالفوه بقوله في مسائل عديدة وافق الحقَّ فيها، مثل:

قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا – طويلا كان أو قصيرا -،

وأن طلاق الثلاثة دفعة واحدة يعدّ طلقة واحدة،

وان تارك الصلاة عمدا لا يجوز له أن يقضيها،

وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء،

وهذه مسائلُ أصاب السنّة بها، فمالهم خالفوه فيها، ووافقوا ما زعموا انه قاله فيما يخالف السّنّة به؟

ثم مالهم لم يقرأوا قوله في ج20 ص10 : (وَأَمَّا أَقْوَالُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ كَالْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَلَيْسَ حُجَّةً لَازِمَةً وَلَا إجْمَاعًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – أَنَّهُمْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ؛ وَأَمَرُوا إذَا رَأَوْا قَوْلًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَقْوَى مِنْ قَوْلِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَيَدَعُوا أَقْوَالَهُمْ. وَلِهَذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَزَالُونَ إذَا ظَهَرَ لَهُمْ دَلَالَةُ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ عَلَى مَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَتْبُوعِهِمْ اتَّبَعُوا ذَلِكَ)

فلماذا لم ينظروا إلى قول ابن تيمية هذا ، ويرجعوا إلى السنّة ويتركوا قول من خالفها؟!

5) نسبوا هذا القول للإمام البخاري.

استدلوا بقوله في صحيحه (باب العَرْض في الزكاة) وأورد بعهده أثرًا معلقًا غير صحيح، وهو أثر معاذٍ الذي سلف ذكره في مقالتنا هذه، وإيراده له معلَّقًا يدل على أنه اراد معناه.

والجواب: ما قالوه صحيح إلا أنه لم يقله في زكاة الفطر وإنما عن زكاة البهائم، لأن الحديث الذي أورده بعده (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ..) [1448]. وهكذا صاحب منار القاري قال: “ولهذا قال البخاري: باب العرض في الزكاة، أي استبدال زكاة الماشية بغيرها من العروض” [ج3 ص30].

وكبار الشراح الذين اطّلعنا على شروحاتهم كالكرماني، والقسطلاني، وابن حجر، وابن بطال، وكذلك العيني –وهو حنفي المذهب-، لم نجد أحدًا منهم قال أن قصده كان زكاة الفطر، أو أن زكاة الفطر تدخل في كلامه!

بينما زكاة الفطر تكلّم عنها في باب “صدقة الفطر” بعد ست وثلاثين باب، ولم يكتب شيئًا عن إخراجها نقودًا، وإنما بوّب (بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ) و(صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ) و(بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) و(بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ) ولم يبوّب بشيء يخص النقود أو العروض فيها.

فتجد نفسك حين تقرأ ذلك؛ تقد مندهشًا أمام كمّيّة التدليس المستفِز، والغريب في هذه القضيّة.

بل الذي يضحك الثكالى أن العرض أساسًا غير النقود، ولهذا يقول الأصمعي عن معناه: “مَا كَانَ من مَال غير نقد” [عمدة القاري ج9 ص4]. وهكذا قال صاحب مقاييس اللغة. وقال ابن منظور: “والعَرْضُ خِلافُ النقْد من المال؛ قال الجوهري: العَرْضُ المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدّراهِمِ والدّنانير فإِنهما عين.” [لسان العرب]. وفي القاموس المحيط: “والعَرْضُ: المتَاعُ، ويُحَرَّكُ. عن القَزَّازِ: وكلُّ شيءٍ سِوَى النَّقْدَيْنِ، والجبلُ، أو سَفْحُه، أو ناحيتُه، أو المَوْضعُ يُعْلَى منه الجبلُ، والكثيرُ من الجَرَادِ، وجبلٌ بفاسَ، والسَّعَةُ، وخِلافُ الطُّولِ”

والأعجب أنّهم جعلوا القول الذي نسبوه للبخاري، ولا يجوز القول بأنه أخطأ فيه، -بغض النظر انه قول مفترى عليه كما بيّنّا-، ولكنهم بنفس الوقت يرون أن البخاريّ أخطأ في أنّه لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء! وهذا قول وافق به السنّة. وقد قال (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ) [على رقم 176] واحتج له بآثار عن الصحابة والتابعين -ومنهم الحسن البصري الذي سنتكلم عنه لاحقًا-

6) احتجوا بخبر عن أبي إسحاق السبيعي : «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ»

هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه برقم 10371 قال حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: (الخبر)

[أبو أسامة] وهو حمّاد بن أسامة [كوفي].

و[زهير] هو ابن معاوية.

وأبو أسامة لم يثبت سماعه من زهير [قال لي الشيخ مصطفى العدوي أن المعاصرة تكفي، قلت: ومع ذلك فلم ينقل أحد فيما اعلم أنه روى عن زهير، ولعلي أنشط لاحقا لاعتبار مروياته عن زهير].

لكن العلّة أن زهيرًا لم يسمع من ابي اسحاق الا بعدما اختلط [تغير عقله] كما قال أبو زرعة [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3 ص589 ] وهذه علة الحديث، فلا يُحتجُّ بروايته عن ابي اسحاق.

ولم نجد لهذه الرواية شاهدا ولا لزهير متابعا، ولم أقف على عالمٍ من المتقدّمين يحتّجُّ بها.

بل ولو افترضنا صحّتها، نقول: هل في الخبر أي دليل على أنه يتكلّم عن الصحابة؟، الرّجل قال: “أدركتهم” وهذا قد يُحمل على بعض التّابعين الذين أخذ منهم، أو على من انصاع لأمر عمر بن عبد العزيز بذلك. بل لو قلنا أنها قد تُحمل على الخوارج فلا حجّة لهم في خلاف ذلك، بل وإن حمله -على فرض صحته- على أي جماعة من الناس أصح من حمله على الصحابة، فلو كان هذا فعل الصحابة لما اكتفى أهل العلم من التابعن بنقل هذا الخبر اليتيم، ولتواترت النقولات عنهم في ذلك، إلا أن الظن أنه إن صح فهو فيما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، وبين وفاة عمر وأبي إسحاق سبع وعشرون سنة، وهذا على فرض صحّته، وهو غير صحيح.

فالخبر لا حُجّة فيه، وانما استشهادهم به من قبيل الهوى، وإن كانوا فتّشوا في مصنف ابن أبي شيبة -الذي لم نعهد لهم قراءة فيه- ليخرجوا لنا مثل هذا الخبر الساقط، فكان الأجدر بهم اتباع ما صح عن رسول الله بالكلام الواضح والأسانيد النيّرة لو كانوا يريدون الحق، كما أن هذا الخبر بعده مباشرة ذكر ابن أبي شيبة خبر كراهة عطاء بن أبي رباح لإخراجها نقودًا [حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا] والكراهة في اصطلاح المتقدمين تُطلق على التحريم، والوِرق هي الفضة، وهي النقود.

7) استشهدوا بقول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما

قلت: الوارد عن عمر بن عبد العزيز عند ابن أبي شيبة (10369)، قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: (جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ.)

فابن عبد العزيز أمر أن يعطي الناسُ عمّاله المسؤولين عن جباية الزكاة نصف صاع أو نصف درهم، وكان هؤلاء العُمّّال مهمتهم جباية الزكاة من الناس، وتوزيعها بعد ذلك على الفقراء، فأمرهم بأن يأخذوا من المتصدق طعامًا أو نقودًا، لكن هل كان يعطيها للفقير نقودًا، أم يشتري له بها طعامًا، فيكون المتصدق أعطى نقودًا للجباة، والجباة يشترون بها طعامًا ويعطون هذا الطعام للفقير، فيكونون وكلاء عن المتصدقين بشراء الطعام، وهذه الصورة لا خلاف في جوازها، وصورتها المعاصرة، أن يعطي الشخص مالًا لشخص ويقول له: اشتر به صاعًا من طعام، واعطه لفقير نيابة عني، فكان تصدق على الفقير بطعام ووافق السنّة. وهذا الظن بعمر بن عبد العزيز.

أما الحسن فقد صحّ عنه عند ابن أبي شيبة (10370) الذي قال: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: (لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ). وكما قلنا في عمر بن عبد العزيز نقول في الحسن، أن الظّن به أنه أفتى بجواز إعطائها للجُباة نقودًا، والجباة بدورهم سيشترون بها طعاما للفقراء.

لكن بما أن ما ذكرته هو تأويلٌ غير منصوص عليه، فسأفترض عدمه وأردّ قولهم بالكلام المبني على القواعد العلمية،

فأقول: مُنذ متى كان قول التّابعي حُجّة ؟! وعلى مذهب مَن؟ فلم أقف على عالم واحدٍ عدّ كلام التابعي دليلًا شرعيًّا. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك، فقال: “وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْقُرْآنِ وَالسّنة والإجماع، وَاتَّفَقُوا أَن من حكم بِغَيْر هَذِه الثَّلَاثَة أَو الْقيَاس أَو الِاسْتِحْسَان أَو قَول صَاحب لَا مُخَالف لَهُ مِنْهُم أَو قَول تَابع لَا مُخَالف لَهُ من التَّابِعين وَلَا من الصَّحَابَة أَو قَول الأكثر من الْفُقَهَاء فقد حكم بباطل لَا يحل” [مراتب الإجماع ص50-51] فهل استحلّوا مخالفة الإجماع في هذه المسألة؟

فإذا جعلو قول التابعي غير المجمع عليه دليلًا وحجّة فلماذا لم يجعلوا قول التابعين الذين قالوا بمنع إخراجها نقودا حجّة؟ وقد ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه يكره إخراجها نقودًا، وهذا ورد عند ابن أبي شيبة بعد كلام الحسن البصري مباشرةً، فلماذا لم يكن هذا هو الحجّة؟ مع العلم أن السلف يطلقون الكراهة ويريدون بذلك التحريم. ومع ملحوظة أن بعضهم افترى على عطاء أنه قال بجواز إخراجها نقودًا!

ثم إن كان قول الحسن البصري هو الحجّة عندهم، فلماذا لم يأخذوا بقوله في جعل نصاب الذّهب أربعين مثقالًا، أي 170 غرامًا من الذّهب، [مصنف ابن أبي شيبة 9879] وهو ضعف النصاب الذي يقولون به، فهُم يقولون أن النّصاب عشرون مثقالًا!

ولماذا لا يأخذون بقول الحسن في أن الصّائم إذا ذرعه القيء فعليه القضاء، وهُم يقولون أنّ صيامه صحيح في هذه الحالة! [الإشراف ج3 ص129]

ولماذا لا يوجبون على المُحرِمِ الغُسل لأن الحسن قال ذلك! [الإشراف ج3 ص184] وهم يقولون أن الغسل مستحب للمحرم وليس بواجب.

فهل قول الحسنِ لا يكون حجّةً إلا إذا وافق هواهُم؟!

ثم عمر ابن عبد العزيز مالهم لا يوافقونه في تكفيره تارك الصّلاة، مع أن قوله هذا يوافق السنّة [المحلى ج2 ص14].

ولماذا لا يحتجون بقوله في ان صلاة الجمعة لا تقوم إلا بخمسين رجل [المحلى ج3 ص248]

ومالهم لا يبيحون القنوت في الجمعة موافقةً لقوله [الاشراف ج2 ص122]

ولماذا لم يأخذوا بقوله في زكاة العسل [المحلى ج4 ص209]

ثم ان الحسن وابن عبد العزيز يريان المسح على العمامة [المغني ج1 ص219] وقد أصابا لسنّة بهذا القول، فمالأهل الأهواء لا يوافقونهما بهذا القول؟

أفيُخطئونهما في كل هذا وغيره، ولا يقبلون بكلامهما، ثم يُشنعون علينا أن أمرنا بالسنّة الثابتة وتركنا قولهما في هذا ؟! كما فعل جماهير أهل العلم!

أم أن تخطئتهما محرّمة فقط في المسائل التي وافقا فيها أهل الأهواء!؟ وتجوز فيما خالفاهم فيه!

ثمّ ان الحسن وابن عبد العزيز اختلفا في مسائل، بمعنى أن كل منهما رأى أن قول الآخر خطأ في بعض المسائل، منها جواز الصلاة على من قتل نفسه، فإن كان قولهما دين فكيف يخالف الدين الدين! وإن كانت تخطئت قولهما لا تجوز، فقد خطأ كل منهما قول الآخر.

ثم يُشنّع أهل الأهواء علينا أخذنا بسنّة النبي ومخالفتنا رأي عمر بن عبد العزيز والحسن البصري! وهما انفسهما اختلفا في مسائل ولم يأخذ أحدهما بقول الآخر فيها !

8) قولُ أبي حنيفة

أما أبا حنيفة فأفتى بذلك، وقد أخطأ به، ولا نعيبُ عليه إذا أخطأ لأننا لا نراهُ معصومًا، وإنما هو عالِمٌ جليل ، كذلك قولنا في الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز،

لكن العيب على مَن أخذ بخطئه تاركًا قول النّبي ﷺ وفعل الصّحابة، وجعل قوله نِدًّا لقول رسول الله ﷺ، بل وأحسن من قول الرّسول، وأرجح منه، فهذه المُصيبة.

وما لهم إذ قدسوا قول أبي حنيفةَ، وجعلوه حجّةً يردّون بها قول النّبي ﷺ؛ لم يأخذوا بباقي أقواله

مثل قوله بأنّ صلاة الوتر واجبة، مخالفًا للإجماع، فمالهم تركوا قوله هذا !

وقوله: إِنْ انقطع دَم المرأة بعد مُضِيّ عشرة أَيَّام جَازَ لَزوجها أَنْ يُجامعها قبل الْغُسل [نقله عنه القرطبي في التفسير] وقد قال الله ﴿فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطَّهَّرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله﴾، فإن قالوا أنهم تركوا قوله لأنه خالف الآية، فلماذا لا يتركون قوله حينما خالفكلام الرسول ﷺ!

بل لماذا لا يتوضّأون عكس ما أمر الله وفعل نبيّه فيبدأون بأقدامهم ويختمون بوجههم، ثم يصلّون فيكبّرون بالفارسية ويقرؤون آية باللغة الفارسيّة في صلاتهم، كما هو جائز عند أبي حنيفة. [الأصل للشيباني ج1 ص15]

ثُمّ هم الآن جعلوا قول أبي حنيفة صحيحًا واحتجوا له بقول عمر بن عبد العزيز، فما قولهم إذا قلنا لهم أن أبا حنيفة أفتى بتعشير الخمر، وقال عمر بن عبد العزيز ” الخمر لا يعشرها مسلم” [الإشراف ج4 ص51] فكيف يختلف من كان قولهم خيرٌ من قول النّبي عندكم.

وإن كان أبو حنيفة يخالف ابن عبد العزيز، وابن عبد العزيز يخالف قوله أبا حنيفة، فكيف توجبون علينا اتّباعهما وترك قول النّبي ﷺ. فكيف نتبعهما في ما اختلفا فيه؟

وقد أحسَنَ ابن حزمٍ حين قال في مسألة: (وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ وَلَمْ يَكِلْنَا إلَى خَطَأِ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَظَنِّهِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»

وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] ) انتهى كلامه

أقول مؤكّدًا على ما أسلفت، أنني لا أعيب بهذا على أبي حنيفة، ولا أعيب على [فقيه] إذا أخطأ، ولكن أعيب على من يجعل من خطأ الفقيهِ حُجّةً يرُدُّ بها شرع الله، وقول رسول الله ﷺ.

وأبو حنيفة قال أقوالًا رجع عنها، فإن كان رأي أبي حنيفة دين [كما جعله البعض]، وهو القائل “فَإِنِّي قد أرَى الرَّأْي الْيَوْم، وأتركه غَدا، وَأرَى الرَّأْي غَدا، وأتركه فِي غده” [تاريخ ابن معين 2461] فإذا كان كذلك فهل أبو حنيفة يرجع عن الدين أم عن خطئه؟ فإن قالوا: عن خطئه، قلنا: الحمد لله، فليس رأيه دينًا، فلا تعارضوا به كلام الرّسول ﷺ.

وأبو حنيفة لا نظُنُّ به إلا أنه لو أقيمت عليه الحُجة كما أُقيمت عليهم؛ لترك قوله وقال ما يوافق السنّة، فقد قال هو: “إذا صح الحديث فهو مذهبي” [نقله ابن عابدين في ” الحاشية ” 1 / 63] وقد صح الحديث

والتراجع عن القول فعله من هم خير الناس كما فعل ابن مسعود حيث أَنَّ رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلَّق امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد اللَّه على بيت المال؛ فكان يبيع نُفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قَدمَ المدينةَ فسأل أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبَكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتُ أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنًا بوزن [ رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 282) وقال الشيخ مشهور: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات (إعلام الموقعين ج4 ص41) ] والأمثلة عن رجوع الصحابة عن أمور رأوها بعد أن تبينت لهم سنّة النبي ﷺ أكثر من ذكرها هنا. فالحُجّة هي قول الله وقول الرّسول واجماع أهل العلم، أما أفرادُ العلماء فلا حُجّة بقولِهم إلا إذا وافق الكتاب والسنة او الإجماع، عندها يكون حُجّة لموافقته لا لِذاتِه.

لكن المشكلة فيمن تعصب لرأي فقيه حين وافق الرّأي هواه.

والذين خالفونا في هذه المسألة ثلاثةَ أصناف:

(1) مجتهِدون [وهؤلاء معدودون على الاصابع]: نظروا في الأدلّة واجتهدوا وقالوا بذلك القول، فنحترِمهم ونقول بخطأ قولهم وننصحهم بموافقة السنّة، ونسأل الله لهُم الأجر على اجتهادهم ونظرهم، وأن يغفر لهم خطأهم.

(2) عوام: يقلدون مُفتيهِم أو مذهبهم، فلا نلومهم، لكن نبيّن لهم الدّليل، فإن تبيّن لهم، ووجدوا أن مفتيهم أو مذهبهم لا دليل له، فعليهم تركه في هذه الجزئيّة. وإن لم يفهموا قولنا واتّبعوا مذهبهم فنسأل الله أن يغفِرَ لهم ويعلمهم.

(3) متعالِمون: وهؤلاء الذين قصدتهم في تشنيعي، حيثُ أنّهم لا حقًّ لهم بالاجتهاد فنعذرهم لأنّهم اجتهدوا، ولا فعلوا كالعوامِ فقلّدوا مذهبهم وسكتوا، وإنما شغبوا على أهل العلم، وخلّطوا بكلامٍ أكبر منهم، ولبّسوا على النّاس، وكذبوا على العلماء، وجادلوا بغير عِلم، ودعوا إلى غير السُّنّة. وقد اتّضح أنّ هؤلاء متلاعبون، ولا تحقيق عندهم، وإنما عندهُم السفسطة والجدال، وقد أثبتّ بالبراهين كيف كذبوا على ابن تيمية وأحمد لنصرِ أهوائهم، بل وافتروا على الصحابي معاوية رضي الله عنه افتراءً بيّنًا، وهذا لا يفعله طالب حق، فضلا عن احتجاجهم بأخبار منقطعة كالذي عن معاذ رضي الله عنه ومنكرة كالذي عن أبي إسحاق السبيعي، ولا ندري إن كان احتجاجهم بها جهلًا منهم أم تلبيسًا وغشًا.

ثم ترى هؤلاء لفرط جهلهم يحتجون علينا بأننا نجيز إخراج الطعام المكيل جميعه في زكاة الفطر، ويقولون أن هذا خلاف للنص، لكننا لم نخالف وحجّتنا حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته في مقدَّم كلامي.

ويأتون بأمثلة أخرى هم جاهلون بها فأقول: إن خالفنا فانصحونا وبينوا لنا المخالفة لنرجع، فإننا سنهلك إن لم نرجع إلى السنّة، أفإن كنا خالفنا الرسول في مسألة بزعمكم، فتقلدونا وتخالفونه في مسائل؟ إن هذا لشيء عجاب.

والله حسبنا، وبالله التّوفيق.